【エジプト旅行・駐在前に読む本】日本の常識は通じない!衛生面で後悔しないための完全ガイド

世界一クリーンな国、日本。

そんな国で生まれ育ったわたしたちが、灼熱と砂埃の国エジプトへ行くと、そのギャップに驚かされます。

それは、壮大なピラミッド以上に、日常の「衛生観念」の違いかもしれません。

「え、トイレの床がなんでこんなに水浸しなの…?」

「この水道水、本当に飲んで大丈夫?」

「薬を飲んだら、前より体調が悪くなった…?」

この記事は、そんなあなたが現地で戸惑い、体調を崩して大切な旅を台無しにしてしまわないための「衛生面の完全攻略マニュアル」です。

わたしが実際に体験した数々の失敗と、そこから学んだ具体的な対策を、一つ残らずお伝えします。

これを読んで心の準備をしておけば、エジプトの旅はもっと快適で、もっと楽しいものになるはずです!

【水回り編】トイレと水道水のリアル

まず最初に誰もが気になるのが、トイレと水の問題。

わたしが最初に洗礼を受けたのも、このエリアでした。

現地のトイレは日本の公園のそれよりワイルド

外国のトイレが日本ほどキレイでないのは常識ですが、エジプトはその中でもかなりワイルドな部類に入ります。

ただ面白いことに、乾燥しているせいか、汚れの見た目ほど強烈なニオイは少ないです。

しかし、一番驚くのは床が常に水浸しなこと。

これは水道管の故障ではなく、イスラム教徒の方々がお祈りの前に手足や顔を清める「ウドゥ」を、トイレの洗面台で行うためです。

専用の洗い場がないので、洗面台はもちろん、床まで水が飛び散り、まるで漏水しているかのような状態に…。

決して不衛生な水ではないのですが、やはり気持ちの良いものではありませんよね。

さらに、水圧が弱いのか、一度レバーをひねっただけではブツが流れきらないこともしばしば。

タンクに水が貯まるのを待って、再度流す…このひと手間からも、日本のトイレの素晴らしさを実感します。

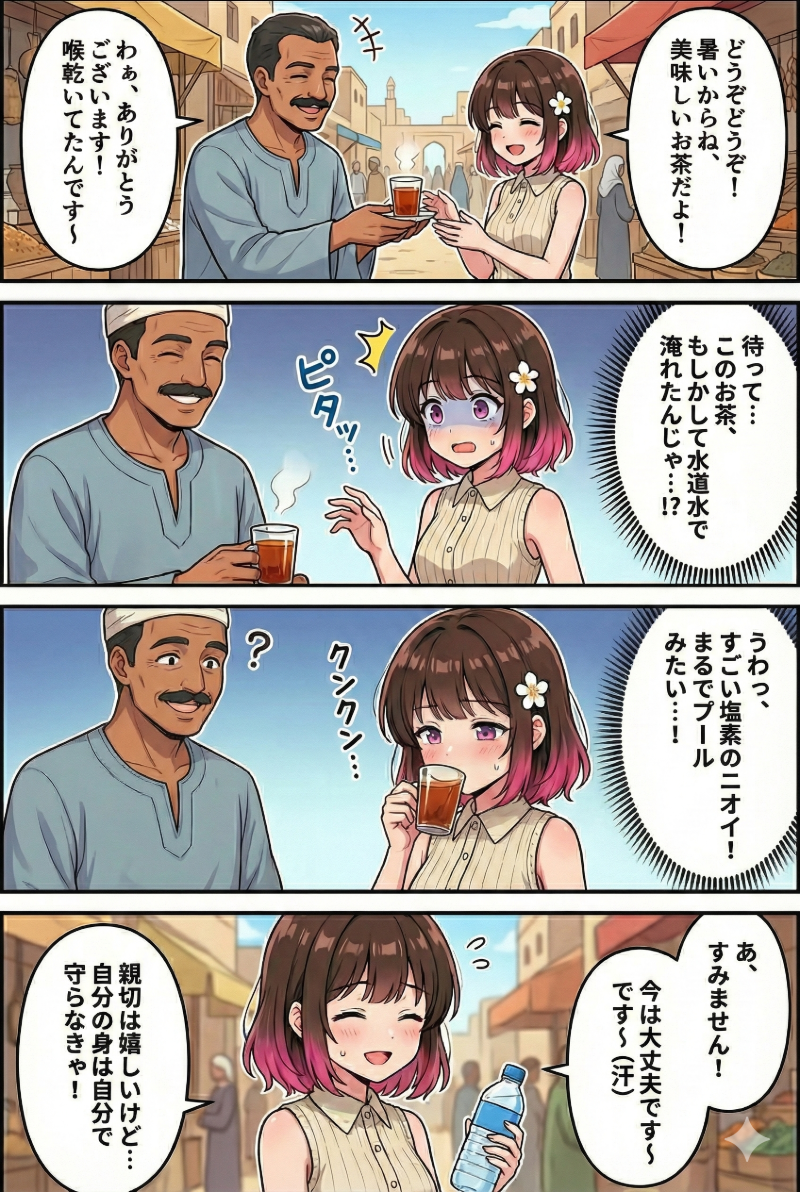

水道水は飲めるけど…塩素と気遣いに注意

カイロ市内に限れば、水道水はそのまま飲んでもお腹を壊すことは少ないです。

わたしも何度か飲みましたが、平気でした。

ただ、多くのビルでは屋上の貯水タンクに一度水を貯めているため、衛生的にベストとは言えません。

問題は塩素の強さ。

わたしは鈍感なので気になりませんでしたが、妻は「かなりニオう」と言っていました。

神経質な方は、歯磨きですら気になるかもしれません。

要注意ポイント

一番気をつけたいのは、エジプト人が善意で出してくれる飲み物です。彼らは塩素など気にしないので、平気で水道水でお茶やコーヒーを淹れてくれます。レストランや人の家で出された飲み物は、念のため避け、ペットボトルの水を頼むのが無難です。

ちなみに、地方都市(アレキサンドリアなど)では、水道水が潮の香りがすることもありました。

ここまでくると、さすがのわたしも気になりましたね(笑)。

【健康・身体編】薬・虫・菌との付き合い方

環境が変われば、身体に影響を及ぼすものも変わります。

自分の身を守る知識は必須です。

蚊はいる!でも毒はない。

乾燥地域ですが、蚊はいます。

特にカイロでは5〜6月がピーク。

ですが、日本ほど多くはなく、刺されても痒くなるだけ。

マラリアなどの危険な病気を媒介する蚊はいないので、過剰に心配する必要はありません。

日本の「ムヒ」もちゃんと効きます!

ただし、地方の稲作地帯などに行くと日本並みにいることも。

いずれにせよ、虫除けスプレーは1本持っていくことを強くオススメします。

現地の薬は「子供用」の量で飲もう

万が一体調を崩した際、現地の薬局で薬を買うこともあるでしょう。

しかし、ここに大きな落とし穴があります。

エジプトの市販薬は、日本人にとっては効果が非常に強いのです。

確かに症状はすぐに治まりますが、その分、体内にいる良い菌まで殺してしまい、結果的に免疫力が落ちて、さらに病気にかかりやすい体になってしまうという悪循環に…。

実際、現地のスタッフは季節の変わり目に真っ先に風邪をひいていました。

プロの対処法

もし現地の薬を飲むなら、箱に書いてある「子供用の分量」で十分です。わたしも何度か試しましたが、子供用の量で驚くほどすぐに治りました。まずは日本の常備薬を持参し、それが尽きた時の最終手段として覚えておいてください。

握手のあとは、必ず手洗いを

挨拶としての握手は素敵な文化ですが、衛生観念は一度忘れてください。

様々な環境で生活している彼らは、わたしたちが持っていない菌に対する耐性を持っています。

逆に言えば、日本人は彼らにとって無害な菌でも、体調を崩す原因になり得るのです。

これは生活環境の違いなので、仕方のないこと。

握手をためらう必要はありませんが、握手をした後や、外出から帰った後は、必ず手を洗う習慣をつけましょう。

【生活・快適さ編】安眠と清潔を死守せよ

ホテルやアパートでの生活。

日本では考えられない敵が、あなたの快適な暮らしを脅かします。

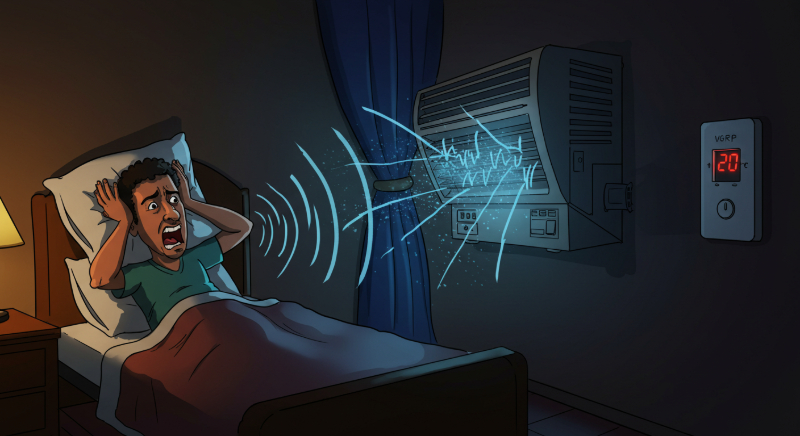

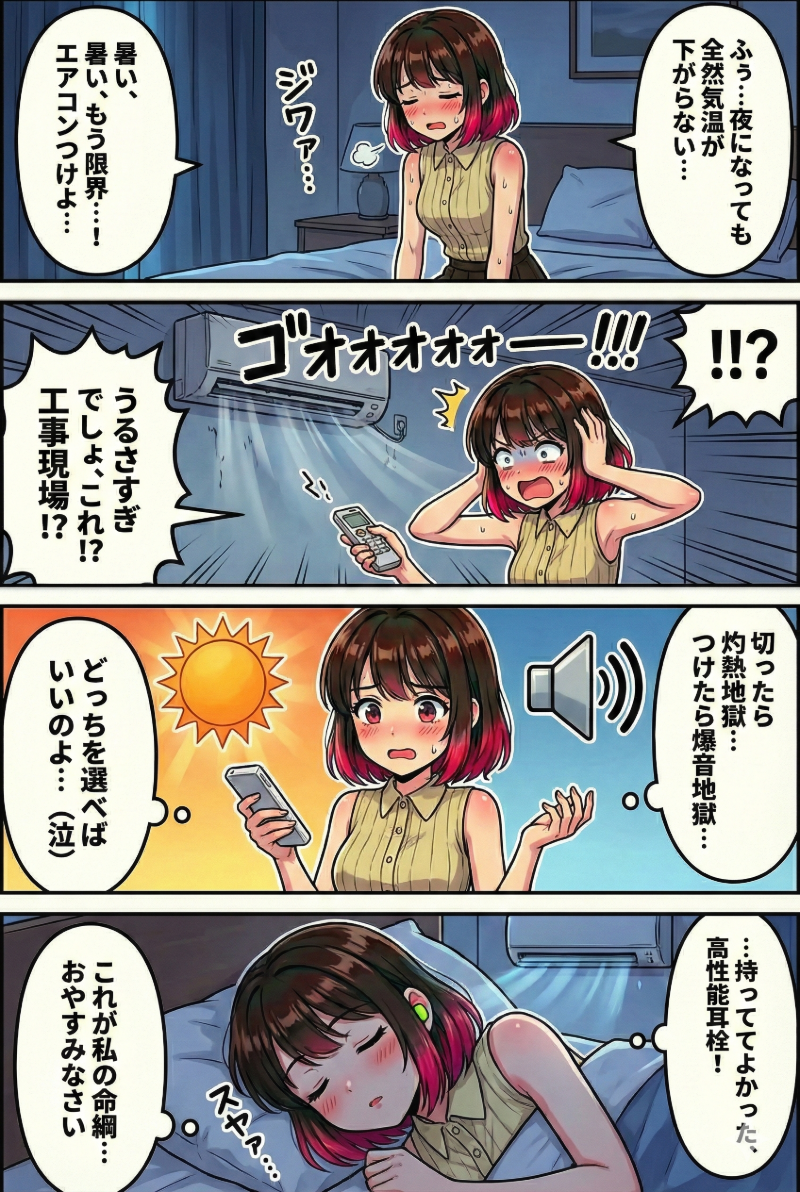

騒音エアコンとの仁義なき戦い

エジプトの夏は灼熱、冬は意外と冷えるため、エアコンは一年中必須です。

しかし、このエアコンが曲者。

まるで20〜30年前の日本で使われていたような、巨大で騒々しい型が現役で稼働しています。

その騒音は「ゴォー!!」という轟音で、日本の掃除機より確実にうるさいレベル。

わたしは耳栓をしても、ノイズキャンセリングヘッドホンをしても、うるさすぎて眠れませんでした。

結局、寝る時はエアコンを止め、朝は汗だく…という日々。騒音に弱い人は、性能の良い耳栓が必須です!

ただし、名誉のために言っておくと、冷房性能だけは申し分ないです。

設定17℃にすれば、部屋はキンキンに冷えます。

騒音を取るか、快適な温度を取るか…毎晩が悩ましい選択になります。

小さな侵入者「アリ」は日本の兵器で迎え撃て

エジプトの建物は、どこかしら隙間だらけ。

食べ物を少しでもこぼそうものなら、どこからともなくアリの行列ができます。

幸い、毒があったり噛み付いたりする危険なアリではありませんが、やはり気持ちの良いものではありません。

現地の殺虫スプレーはニオイが強すぎて、人間が先にやられてしまいそうになります。

ここで役立つのが、我らが日本の「アリ用コンバット」!

エジプトのアリにも効果は抜群です。

スーツケースに一つ、忍ばせていくことを強くオススメします。

【観光・外出編】楽しむための最終防衛ライン

ピラミッドにフルーツジュース。

最高の体験には、細心の注意が必要です。

ラクダに乗るなら「長袖・長ズボン」が絶対ルール

中東の象徴、ラクダ。

乗ってみると、馬より視点が高く、独特の揺れが楽しい体験です。

しかし、ラクダは様々な菌を持っているため、直接肌で触れるのは絶対に避けるべきです。

特に彼らが吐き出す唾は、強烈に臭い上に、病原菌を含んでいる可能性があります。

服装でしっかり肌をガードしましょう。

日本では、ラクダと接触するとMERS(中東呼吸器症候群)の健康監視対象になる可能性があるほど、注意喚起されています。

観光客用に敷かれているカーペットも決してキレイとは言えません。

「自分の身は自分で守る」を徹底し、ラクダに乗った日に着ていた服は、ホテルに帰ったらすぐに洗濯に出しましょう。

「夏でも長袖」がエジプトの常識

ラクダのためだけでなく、エジプトでは夏でも長袖が活躍します。

- 屋外では: 日本とは比較にならない強烈な日差しから肌を守るため。日焼け止めだけでは不十分です。

- 屋内では: 省エネの概念がないため、ショッピングモールや空港、ホテルは「寒い」と感じるほどキンキンに冷えています。外との気温差で体調を崩さないためにも、薄手の羽織るものは必須です。

わたしも季節を問わず、常に薄手の長袖を持ち歩いていました。これはお金と同じくらいの必需品ですよ。

夏のフルーツジュースは、悪魔の誘惑

灼熱の中、レストランで出会うキンキンに冷えたフレッシュフルーツジュース。

マンゴーやストロベリーなど、果物100%の濃厚な味わいは、まさに天国の味です。

しかし、これには食中毒のリスクが伴います。

現地のレストランでは、食器の衛生管理が十分でないことが多く、特に夏場は菌が繁殖しやすいため、毎年外務省からも注意喚起が出るほどです。

では、飲めないのか?

わたしは「量を管理する」ことで、この誘惑と付き合っていました。

生肉も少量なら当たらないことがあるように、「週に1杯まで」など自分でルールを決め、楽しんでいました。

幸い、わたしは一度も食あたりしませんでしたが、これはあくまで自己責任。

お腹の弱い方は、残念ですが我慢するのが賢明です。

【まとめ】衛生観念の違いを知れば、エジプトはもっと楽しくなる

ここまで読んで「エジプトって大変そう…」と感じたかもしれません。

しかし、これらは全て「知っていれば対策できること」ばかりです。

日本の清潔さが世界のスタンダードではない、と知ること。

そして、郷に入っては郷に従い、少しだけワイルドになる覚悟を持つこと。

その準備さえしておけば、衛生面の小さなストレスに気を取られることなく、目の前にある雄大な歴史や、エネルギッシュな人々の魅力を、心ゆくまで満喫できるはずです。

この記事が、あなたのエジプトという素晴らしい国での冒険を、安全で快適なものにするための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

Have a lovely evening!!

➠関連記事