知っておきたい!長期脱炭素電源オークションの基本の「キ」

「長期脱炭素電源オークション」という言葉、なんだか難しそうに聞こえますよね。

でも、私たちの未来の電気に関わる、とっても大切な仕組みなんです。

今回は、そんな長期脱炭素電源オークションについて、初めての方にもわかりやすいように、基本的なところから解説していきます!

なぜ長期脱炭素電源オークションが必要なの?

私たちの社会は、電気がないと成り立ちません。

工場も、お店も、そして私たちの家でも、電気は必要不可欠です。

これまで、日本の電気は主に火力発電所で作られてきました。

しかし、地球温暖化を防ぐために、二酸化炭素をたくさん出す古い火力発電所は、これからどんどん廃止されていく予定です。

そうなると、将来、電気が足りなくなってしまうかもしれません。

それを防ぐために考えられたのが、この「長期脱炭素電源オークション」。

つまり、将来の電力不足を防ぐのが、このオークションの大きな目的の一つです。

どんな発電所が対象になるの?

「脱炭素」と聞くと、太陽光発電や風力発電のような再生可能エネルギーだけが対象になるのかな?と思うかもしれません。

でも、このオークションでは、それだけではないんです。

将来、安定して電気を供給できる電源であれば、幅広く対象になります。具体的には、以下の電源が含まれます。

長期脱炭素電源オークションに入札できる電源方式

- 再生可能エネルギー(ただし、いくつかの条件があります。後で詳しく説明します)

- 原子力発電

- LNG(液化天然ガス)専焼火力発電

- 水素やアンモニアを混ぜて燃やす発電

これは、特定の種類の発電方法に限定せず、将来にわたって安定した電力供給を確保するという目的があるからです。

長期脱炭素電源オークションの仕組み

このオークションでは、発電事業者が「将来、これくらいの電気を、このくらいの値段で供給できます」と提案します。

そして、その提案に基づいて、国が発電事業者を選びます。

選ばれた発電事業者には、大きく分けて二つのお金が支払われます。

- 初めの建設コスト: 新しい発電所を建てるための費用の一部です。

- 20年間の固定費(燃料費は除く): 発電所を維持・運営していくための費用(例えば、発電所の修理代や働く人の給料など)です。

これらの費用は、「容量拠出金」というお金から支払われます。

ただし、選ばれた発電事業者も、ただお金をもらうだけではありません。

電気を売って得た利益から、変動費(燃料費など、発電量によって変わる費用)を引いた利益の90%を国に還元しなければならないルールになっています。

つまり、大きく儲けることは難しい仕組みになっているんです。

再生可能エネルギー、特に水力以外の発電が少ないのはなぜ?

「脱炭素」を目指すなら、もっとたくさんの再生可能エネルギーが選ばれても良いのでは?と思うかもしれません。

しかし、このオークションにはいくつかの条件があるため、現状では水力以外の再生可能エネルギーが多くありません。

- 容量の制限: オークションに参加できる発電所は、10万kW(100MW)以上の発電能力が必要です。これは、たくさんの電気を安定して供給できる発電所である必要があるためです。太陽光発電や地熱発電は、一般的にこの規模の発電能力を確保するのが難しい場合があります。また、洋上風力発電は、現在建設が進められている段階なので、まだ実績が少ないという現状があります。

- TIF、FIPが利用できない: 太陽光発電などでよく利用される固定価格買取制度(FIT、FIP)といった制度が、このオークションでは利用できません。

蓄電池の可能性

そんな中で、蓄電池は少し異なる動きを見せています。

蓄電池は、電気を貯めて、必要な時に放出する役割があります。

電力の取引市場(JEPX)で、電気の値段が高い時に売ることで利益を上げられる可能性があるため、このオークションの仕組みとは異なる方法で収益を確保できるかもしれないと考えられています。

ただし、これもまだ不確実な部分があり、今後の動向が注目されます。

オークションで決まった発電所はこれから建設へ

このオークションで落札された発電所は、これから建設が進められていきます。

そして、2030年頃から本格的に運転を開始する予定です。

これらの新しい発電所が動き出すことで、将来の電力供給の安定につながることが期待されています。

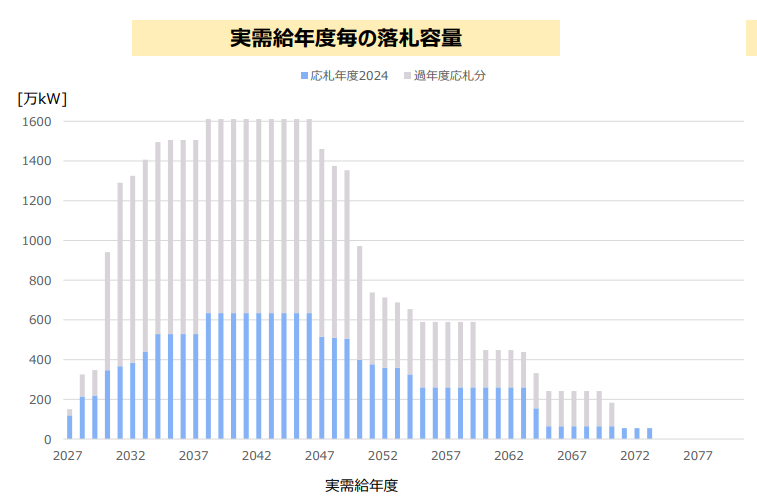

落札状況を見てみよう

実際にどれくらいの容量が落札されているのかは、電力広域的運営推進機関(OCCTO)が公開している資料で確認できます。

特に、以下のPDFの16ページにあるグラフを見てみましょう。

このグラフを見てわかる通り、2030年くらいから落札された発電所が運転を開始し、電力供給をスタートさせていくことがわかります。

電気代への影響は?

新しい発電所を作るためには、当然お金がかかります。

そのため、これらの発電所が本格的に運転を開始する2030年頃から、私たちの電気代が少し高くなる可能性が指摘されています。

マルチプライス方式って何?

このオークションでは、「マルチプライス方式」という方法で落札価格が決まります。

簡単に言うと、それぞれの発電事業者が提案した価格(応札価格)が、そのままその発電所の落札価格になります。

そして、募集していた量に達するまで、価格の低い順に落札が決まっていく仕組みです。

まとめ

今回は、長期脱炭素電源オークションの入り口として、その目的や仕組みの基本的な部分を解説しました。

少し難しい言葉もあったかもしれませんが、「将来の電力不足を防ぎ、地球温暖化対策を進めるための大切な取り組み」ということを覚えていただければと思います。

これから、このオークションをはじめ、再生可能エネルギーに関する記事を掲載していきます。

ぜひ、今後の記事もチェックしてみてくださいね!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

Have a lovely evening!!

➠関連記事

これから書いていきます。